국가정보원이 이명박·박근혜 정권에서 문화예술계를 상대로 자행한 일들이 속속 불거지고 있다. 먼저 박근혜 전 정권 시절 국정원은 정보보안국 산하에 '엔터테인먼트' 파트를 두고 진보 성향의 영화를 만든 영화인들을 사찰하고, 우익 색채의 이른바 '국뽕 영화' 제작을 기획한 사실이 드러났다. 이어 이명박 전 정권 시절엔 배우 문성근씨와 김여진씨의 이미지를 실추시키기 위해 두 배우가 나체로 침대에 누워 있는 합성 사진을 만들어 뿌린 사실도 들통났다.

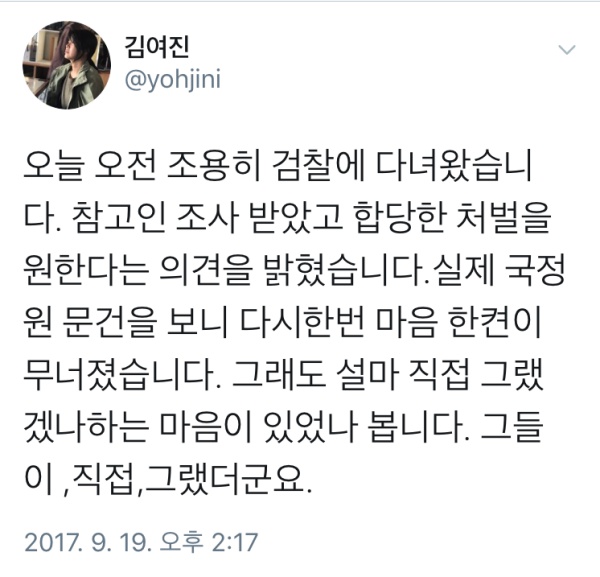

일국의 최고 정보기관이 한 짓 치고는 너무 어처구니 없다. 합성사진 피해자인 문성근씨는 14일 JTBC뉴스룸과의 전화인터뷰에서 "정권 전체가 그냥 일베 수준이었다"는 심경을 전했다. 문씨는 18일 검찰에 출석했을 때 거듭 “첫 번째는 경악스럽고 두 번째는 개탄스럽다. 국정원이 내부 결재를 거쳐서 음란물을 제조·유포·게시했다. 이명박 정권 수준이 일베와 같은 것 아니겠는가”라고 개탄했다. 또 다른 피해자인 김여진씨는 19일 검찰에서 피해자 조사를 받고 난 뒤 자신의 트위터에 이 같이 적었다.

“오늘 오전 조용히 검찰에 다녀왔습니다. 참고인 조사 받았고 합당한 처벌을 원한다는 의견을 밝혔습니다. 실제 국정원 문건을 보니 다시한번 마음 한켠이 무너졌습니다. 그래도 설마 직접 그랬겠나하는 마음이 있었나 봅니다. 그들이 직접 그랬더군요.”

어느 나라를 막론하고 정권이 문화예술, 특히 영화에 눈독을 들이는 건 새삼스럽지는 않다. 영화란 장르의 특성상 한 쪽의 주장만으로 흐를 수밖에 없어서다. 이런 이유로 정보기관과 영화계 사이에 암암리에 유착관계가 형성되곤 한다. 미 중앙정보부(CIA)와 할리우드의 공생관계는 알만한 사람은 다 아는 공공연한 사실이다. 문제는 국정원이 저지른 짓이 국가최고 정보기관이 했다고는 믿을 수 없을 정도로 어설프고 저질스럽다는 데 있다.

새삼스럽지 않은 CIA와 할리우드 유착관계

벤 애플렉이 감독과 주연을 맡은 2012년작 <아르고>는 CIA와 할리우드가 어떻게 협력하는지 잘 보여주는 작품이다.

1979년 이란 수도 테헤란 주재 미 대사관에서 인질극이 벌어진다. 잠깐 당시 상황을 살펴보자. 같은 해 이란에서는 이슬람 근본주의 혁명이 일어난다. 그간 영국과 미국의 지원을 받았던 팔레비 왕조는 혁명으로 쫓겨나 미국 망명을 신청한다. 미국은 팔레비의 망명을 승인했다. 이러자 성난 군중들이 팔레비를 돌려보내라며 미 대사관 앞에서 시위를 벌였고, 급기야 대사관을 점거하고 인질극을 벌인 것이다. 마침 인질극이 벌어지기 직전 6명의 미국인 직원들은 은밀히 대사관을 빠져나와 케네스 테일러 캐나다 대사관저에 은신한다.

CIA요원인 토니 멘데즈는 이들을 데려오기 위해 꾀를 낸다. 먼저 영화 제작자로 위장한 다음 테헤란으로 잠입해 이들을 데려온다는 계획이 그것이다. 이를 위해 멘데즈 요원은 '스튜디오6'라는 유령 스튜디오를 차린다. '스튜디오6'의 숫자 '6'은 자신이 데려와야 할 미 대사관 직원 6명을 의미했다. 이어 '아르고'란 제목의 영화 촬영 계획을 언론을 통해 대대적으로 선전한다.

신분위장에 성공한 멘데즈는 터키를 거쳐 이란에 잠입한다. 만약 이 과정에서 할리우드의 암묵적인 지원이 없었다면? 이란 혁명정부에게 발각돼 목숨을 부지하기 어려웠을 것이다. 영화에서도 할리우드의 제작자 레스터 시겔(알란 아킨)과 존 챔버스(존 굿맨)이 멘데즈 요원의 작전을 돕는다.

멘데즈 요원은 원래 여권위조 전문가였다고 한다. 그의 전문성은 이란에 잠입했을 때 또 한 번 빛난다. 켄 테일러 대사는 미국인 직원 6명에게 캐나다 여권을 발급해 준다. 멘데즈 요원은 이 여권에 위조 스탬프를 찍어 이란에 입국한 것처럼 꾸민다. 이때 멘데즈 요원은 이슬람 혁명 이후 이란에서는 전세계에서 일반적으로 쓰는 그레고리력이 아닌, 이란 혁명력을 쓴다는 사실을 미리 확보했다. 그래서 위조 스탬프에도 이란 혁명력 날짜를 기입한다. 이란 혁명정부는 여기에 감쪽같이 속고 만다. 영화에서도 멘데즈 역을 맡은 벤 애플랙이 스탬프를 위조하는 장면이 나온다.

영화 <아르고>의 백미는 멘데즈 요원과 6명의 직원이 이란 테헤란 공항을 빠져나가는 장면이다. 공항을 장악하고 있던 이란 혁명 수비대는 멘데즈 요원 일행을 수상히 여긴다. 그래서 신원 확인을 위해 '스튜디오6' 사무실로 전화를 건다. 존 챔버스는 기다렸다는 듯 혁명 수비대 대원에게 멘데즈가 영화 제작자가 맞다고 답한다.

멘데즈 요원과 일행은 무사히 공항을 빠져나가는 듯 했다. 안도감도 잠시, 혁명 수비대는 뒤늦게 이들의 정체를 파악하고 뒤를 쫓는다. 그러나 이들을 태운 비행기는 무사히 테헤란을 빠져 나가는데 성공한다. 그런데 여기까지는 영화다.

사실은 이렇다. 영화에서는 벌건 대낮에 공항으로 향하지만 실제로 멘데즈 요원 일행은 자정에 움직였다. 그리고 혁명 수비대의 제지 없이 무사히 공항을 빠져 나가는데 성공한다. 멘데즈 요원의 위조여권 덕이다.

결국 영화에서 혁명 수비대가 멘데즈 일행이 탄 비행기를 뒤쫓는 장면은 허구인 셈이다. 사실 이 장면은 극도로 정치적이다. 이란 미 대사관 인질사건은 미국으로서는 기억하기 싫은 치부다. 이런 이유로 멘데즈 일행이 이란 혁명수비대를 따돌리는 장면은 이란을 조롱하면서 동시에 미국의 치부를 어루만진다. 말하자면 미국판 '국뽕'인 셈이다. 이 작품은 제85회 아카데미 시상식에서 작품상을 수상했다. 시상식에서는 당시 대통령 영부인이던 미셸 오바마가 수상작을 발표했다. 이게 과연 우연이었을까?

정보기관의 최고 목표는 국민의 안위

앞서 잠깐 지적했지만 정권이 영화를 틀어쥐려는 시도, 그리고 정보기관이 영화계와 유착하려는 시도는 새삼스럽지 않다. 그러나 그 어떤 경우라도 최종 목표는 국민의 안위여야 한다. 토니 멘데즈 요원이 할리우드에 유령 회사를 차리고, 이란 혁명정부의 스탬프를 위조한 건 다 미국인들의 생명을 구하기 위한 활동 아니었던가?

그러나 우리 국정원은 고작 한다는 짓이 정부에 쓴소리하는 연예인들의 이미지를 실추시키려고 합성 사진을 만들어 유포하고, 단지 정권 홍보를 위한 '국뽕' 영화를 만들려 했다. 국민의 한 사람으로서 참담하기 이를 데 없다.

국정원에 바란다. CIA나 이스라엘 모사드까지는 바라지 않는다. 제발 어설프게만 일하지 않았으면 좋겠다. 토니 멘데즈 요원은 훌륭한 참고사례라고 생각한다. 안그래도 어설프게 간첩 조작하는가 하면, 인도네시아 특사단이 묵던 호텔에 침입했다가 발각돼 망신살 뻗친 국정원 아니던가? 또 정보기관의 존재이유가 국민의 안위에 있음을 명심하기 바란다.